本网讯:随着中国空间站进入常态化运营阶段,我国载人航天工程迎来里程碑式节点。据中国载人航天工程办公室最新消息,神舟二十号载人飞船已完成发射前全部准备工作,计划于本月底执行载人飞行任务。值得关注的是,此次任务将首次实现航天员乘组在轨交接,标志着我国成为全球首个在近地轨道空间站实现”双船待命+太空轮换”双重保障的航天强国。

双船待命彰显中国航天安全理念

按照我国航天任务”发一备一”的独特策略,自神舟十九号2023年10月发射之日起,神舟二十号便进入待命状态。航天科技集团五院专家指出,这种独创的”双保险”模式可在紧急情况下实现6小时内快速发射响应,相比国际空间站曾出现的航天员滞留太空9个月事件,我国通过体系化应急机制将航天员安全置于首位。

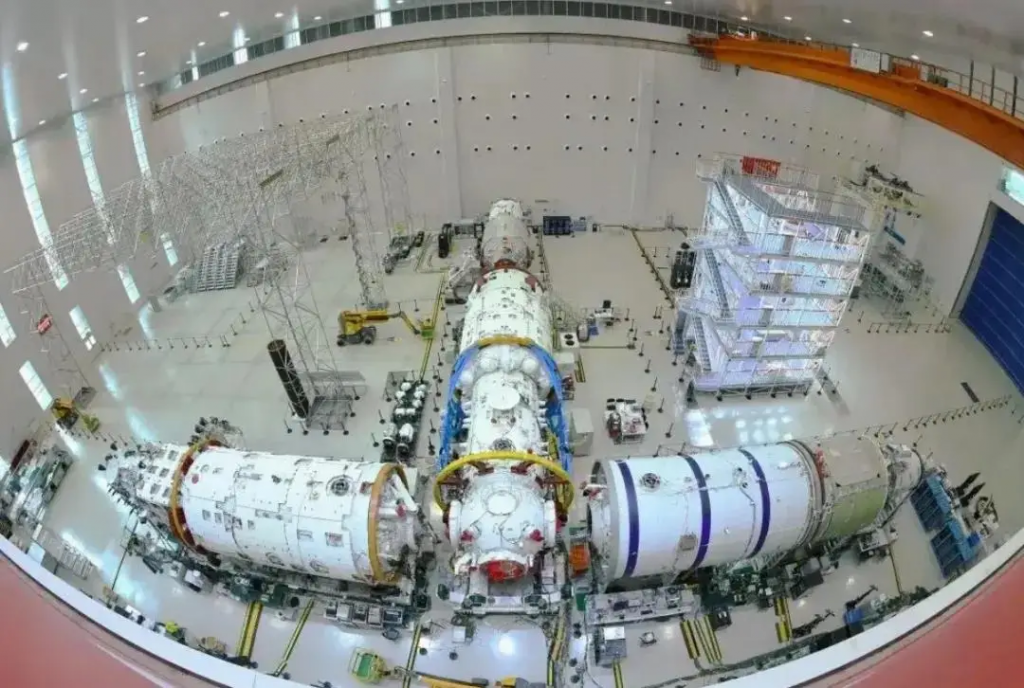

“双船并行策略需要强大的火箭产能、成熟的快速检测技术和完善的地面支持系统作支撑。”空间站系统总设计师杨宏院士表示,目前我国已形成每年8-10发长征火箭的批产能力,酒泉、文昌两大发射场具备并行任务处理能力,这是其他国家难以复制的系统工程优势。

首次太空交接创历史

按任务规划,神舟二十号3人乘组将在空间站与神舟十九号航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽进行为期约7天的在轨工作交接。这打破了以往航天员返回地面后交接的旧模式,使空间站连续驻留时间延长至180天级。据悉,两批航天员将在微重力环境下完成超过200项设备状态确认、50余项实验数据移交及应急程序演练。

“太空交接不仅考验航天员跨乘组协作能力,更是对空间站环控生保系统的极限测试。”中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬透露,空间站已通过模拟6人驻留专项验证,再生生保系统可在6人模式下稳定运行15天,为未来扩大常驻规模奠定基础。

空间站升级开启新纪元

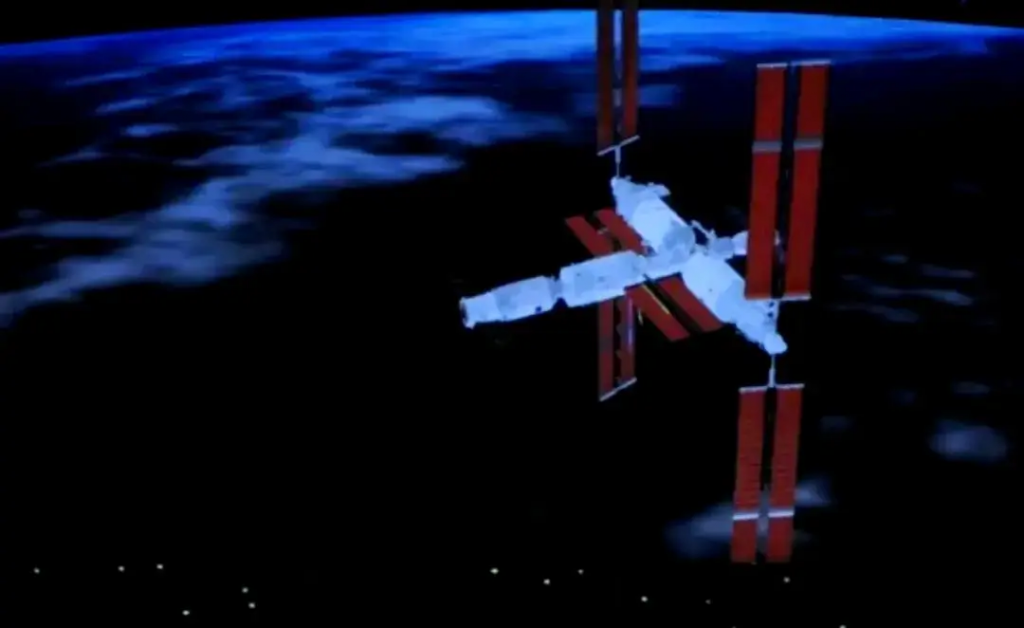

随着任务密度提升,我国空间站即将迎来重大升级。根据工程规划,2025年前后发射的”巡天”光学舱将与空间站共轨飞行,形成”十”字型扩展构型。该构型将新增3个实验舱段,使密封舱容积扩大至240立方米,支持6人长期驻留及多学科交叉实验。

更为创新的是,我国正构建”母港+自由飞行器”的太空科考新模式。杨宏院士介绍,未来大型空间望远镜等科学设施可自主飞行,需要维护时通过智能 rendezvous and docking(交会对接)技术返回空间站,由机械臂和航天员协同维护,这种”太空4S店”模式将大幅延长科学载荷寿命。

国际合作迈入实质阶段

在完成关键技术验证后,中国空间站已启动国际科研合作。目前已有包括巴基斯坦、印度、日本等17个国家获批9大领域23个实验项目,其中生命科学、材料合成等6个项目将于2024年下半年搭载上行。特别值得关注的是,中方与欧空局联合研制的伽马暴偏振探测仪(POLAR-2)即将开展在轨标定。

随着首批国际航天员选拔工作启动,中国载人航天工程办公室证实,来自一带一路国家的3名候选航天员已在烟台训练中心完成失重水槽、出舱程序等适应性训练,预计2025年参与联合飞行任务。

技术创新推动航天强国建设

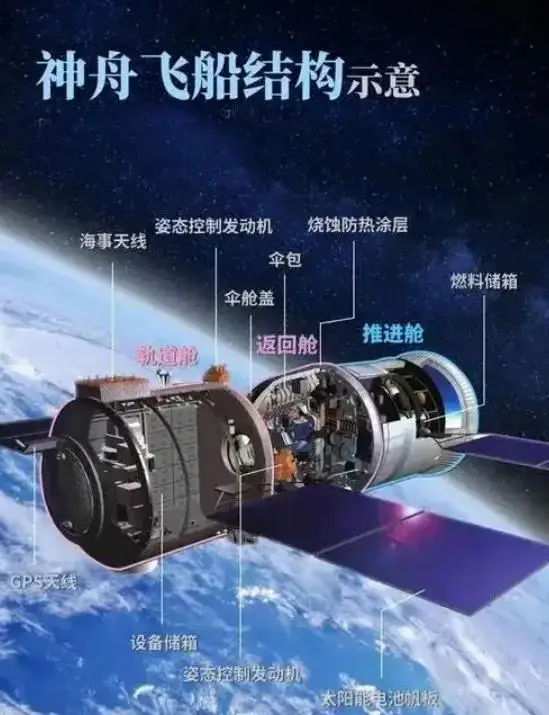

本次任务中,神舟二十号将验证多项创新技术:新型太阳能帆板发电效率提升15%;升级版GNC系统实现200米至对接全程自主避障;再生生保系统水回收率突破92%大关。这些技术进步不仅支撑当前任务,更为2030年前后的载人登月计划积累关键技术。

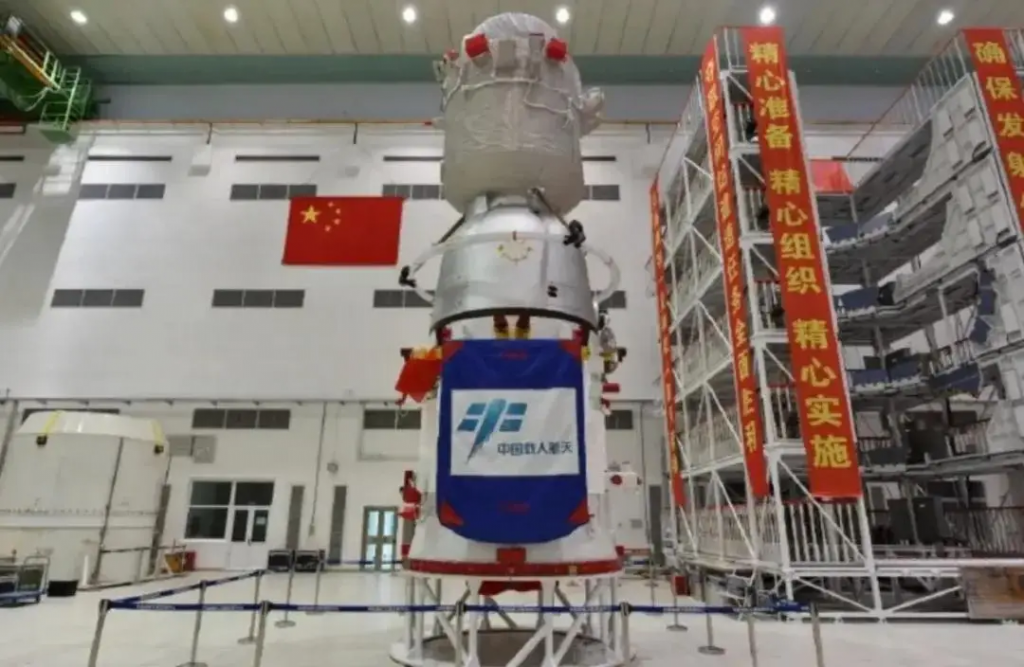

在发射场方面,酒泉卫星发射中心新建的智能化总装测试厂房,采用数字孪生技术实现火箭”脉动式”检测,将任务准备周期缩短30%。配套的新型逃逸塔固体发动机实现瞬时推力提升20%,为航天员安全再加砝码。

随着倒计时启动,中国空间站正从”关键技术验证”转向”规模化应用”新阶段。这场天地协同的完美接力,不仅展现了中国航天”稳中求进、创新超越”的发展理念,更将人类太空驻留技术推向新高度。正如中国载人航天工程总设计师周建平所言:”当我们把安全系数做到极致,星辰大海的征程自然水到渠成。”